相続手続のご案内

お亡くなりになられたお客さまには、永年にわたりお取引を賜り誠にありがとうございました。

相続手続をスムーズに進めていただくため、当行でのお手続についてご案内します。

相続手続のご案内動画(視聴時間 約7分)

相続手続の流れ

Step1 相続発生の電話連絡

- 相続センターまたは、お取引店までお電話でご一報ください。

受付時間:平日9:00~15:00(銀行営業日)

<相続センター フリーダイヤル 0120-110808> - お亡くなりになったお客さまの「通帳・キャッシュカード」がお手元にある場合は、ご準備のうえご連絡ください。

- ご連絡をいただいた後は、相続手続が完了するまでは、公共料金等の引落し含め、入出金等のお取引ができなくなります。

Step2 必要書類のご準備

- 当行所定の「相続手続依頼書」や「返信用封筒」等を郵送、もしくは窓口でお渡しいたします。ご記入のうえ、必要書類のご準備をお願いいたします。

- お亡くなりになったお客さまのお取引状況によっては、本動画やホームページでご案内している以外の書類のご提出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

Step3 相続手続書類のご提出

- 必要書類の準備が整いましたら、相続センターへご郵送いただくか、お近くの青森銀行窓口にお持ちください。

<青森銀行相続センター>

〒030-8765

青森中央郵便局 私書箱8号

青森市橋本1丁目9番30号 - 内容や不足書類確認のため、相続センター、またはお取引店の担当者からお客さまにご連絡させていただく場合がございます。

長期間、連絡がつかない場合には、相続手続を取り消しさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

Step4 お手続の完了

- すべての必要書類をご提出いただき、当行にて内容を確認させていただいてから、概ね2週間程度でお手続が完了いたします。

- 書類に不備があった場合や相続手続が混雑している場合には、1か月程度かかることもございますので、ご了承ください。

- お手続完了後、相続人代表者さまへ計算書等を郵送いたします。

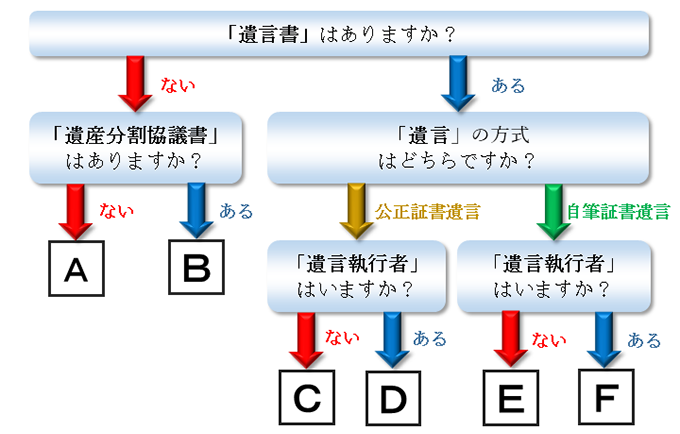

必要書類のご案内

ご持参(ご提出)いただく書類等のご案内

ご提出いただく書類については、以下からご確認ください。

A.遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合

- 相続手続依頼書

-

・法定相続人の方全員の署名、「実印」押印。

【入手先】金融機関

- 戸籍謄本

または

法定相続情報一覧図

※1、※2 -

・亡くなられた方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」。

【入手先】

戸籍謄本:市区町村役場

法定相続情報一覧図:法務局/登記所

- 相続人さま全員の

最新の戸籍謄本

※1、※2 -

・被相続人さまと同一の戸籍に記載されている相続人さまについては不要です。

ただし、相続人の方が結婚や養子縁組等により除籍され、新たな戸籍を編製している場合は、現在の戸籍謄本が必要となります。【入手先】市区町村役場

- 印鑑証明書

※1、※2 -

・法定相続人の方、全員分。

【入手先】市区町村役場

- 通帳・証書、

キャッシュカード -

・紛失している場合はお申しつけください。

【入手先】お客さま

- 発行後6か月以内のもの。

- 原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。

B.遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

- 相続手続依頼書

-

・当行預金を承継される方の署名、「実印」押印。

【入手先】金融機関

- 遺産分割協議書

-

・法定相続人の方全員の署名、「実印」押印。

・原本を提出願います。コピーさせていただきお返しいたします。

【入手先】お客さま

- 戸籍謄本

または

法定相続情報一覧図

※1、※2 -

・亡くなられた方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」。

【入手先】

戸籍謄本:市区町村役場

法定相続情報一覧図:法務局/登記所

- 相続人さま全員の

最新の戸籍謄本

※1、※2 -

・被相続人さまと同一の戸籍に記載されている相続人さまについては不要です。

ただし、相続人の方が結婚や養子縁組等により除籍され、新たな戸籍を編製している場合は、現在の戸籍謄本が必要となります。【入手先】市区町村役場

- 印鑑証明書

※1、※2 -

・法定相続人の方、全員分。

【入手先】市区町村役場

- 通帳・証書、

キャッシュカード -

・紛失している場合はお申しつけください。

【入手先】お客さま

- 発行後6か月以内のもの。

- 原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。

C.公正証書遺言があり、遺言執行者がいない場合

- 相続手続依頼書

-

・法定相続人全員、および受遺者の署名、「実印」押印。

【入手先】金融機関

- 公正証書遺言

-

・原本を提出願います。コピーさせていただきお返しいたします。

【入手先】お客さま

- 戸籍謄本

または

法定相続情報一覧図

※1、※2 -

・亡くなられた方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」。

【入手先】

戸籍謄本:市区町村役場

法定相続情報一覧図:法務局/登記所

- 相続人さま全員の

最新の戸籍謄本

※1、※2 -

・被相続人さまと同一の戸籍に記載されている相続人さまについては不要です。

ただし、相続人の方が結婚や養子縁組等により除籍され、新たな戸籍を編製している場合は、現在の戸籍謄本が必要となります。【入手先】市区町村役場

- 印鑑証明書

※1、※2 -

・法定相続人の方全員、および受遺者の分。

【入手先】市区町村役場

- 通帳・証書、

キャッシュカード -

・紛失している場合はお申しつけください。

【入手先】お客さま

- 発行後6か月以内のもの。

- 原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。

D.公正証書遺言があり、遺言執行者がいる場合

- 相続手続依頼書

-

・遺言執行者の署名、「実印」押印。

【入手先】金融機関

- 公正証書遺言

-

・原本を提出願います。コピーさせていただきお返しいたします。

【入手先】お客さま

- 戸籍謄本

または

法定相続情報一覧図

※1、※2 -

・亡くなられた方の「死亡の事実が記載された戸籍謄本」。

【入手先】

戸籍謄本:市区町村役場

法定相続情報一覧図:法務局/登記所

- 印鑑証明書

※1、※2 -

・遺言執行者の分。

【入手先】市区町村役場

- 通帳・証書、

キャッシュカード -

・紛失している場合はお申しつけください。

【入手先】お客さま

- 発行後6か月以内のもの。

- 原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。

E.自筆証書遺言があり、遺言執行者がいない場合

- 相続手続依頼書

-

・法定相続人全員、および受遺者の署名、「実印」押印。

【入手先】金融機関

- 自筆証書遺言

または

遺言書情報証明書

※1 -

・家庭裁判所にて検認手続を行い、検認済証明書を添付のまま提出してください。

・原本を提出願います。コピーさせていただきお返しいたします。

【入手先】

自筆証書遺言:お客さま

遺言書情報証明書:法務局

- 検認調書謄本

(※遺言書情報証明書がある場合は不要) -

【入手先】家庭裁判所

- 戸籍謄本

または

法定相続情報一覧図

※2、※3 -

・亡くなられた方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」。

【入手先】

戸籍謄本:市区町村役場

法定相続情報一覧図:法務局/登記所

- 相続人さま全員の

最新の戸籍謄本

※2、※3 -

・被相続人さまと同一の戸籍に記載されている相続人さまについては不要です。

ただし、相続人の方が結婚や養子縁組等により除籍され、新たな戸籍を編製している場合は、現在の戸籍謄本が必要となります。【入手先】市区町村役場

- 印鑑証明書

※2、※3 -

・法定相続人の方全員、および受遺者の分。

【入手先】市区町村役場

- 通帳・証書、

キャッシュカード -

・紛失している場合はお申しつけください。

【入手先】お客さま

- 原本を提出願います。コピーさせていただきお返しいたします。

- 原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。

- 発行後6か月以内のもの。

F.自筆証書遺言があり、遺言執行者がいる場合

- 相続手続依頼書

-

・遺言執行者の署名、「実印」押印。

【入手先】金融機関

- 自筆証書遺言

または

遺言書情報証明書

※1 -

・家庭裁判所にて検認手続を行い、検認済証明書を添付のまま提出してください。

【入手先】

自筆証書遺言:お客さま

遺言書情報証明書:法務局

- 検認調書謄本

(※遺言書情報証明書がある場合は不要) -

【入手先】家庭裁判所

- 戸籍謄本

または

法定相続情報一覧図

※2、※3 -

・亡くなられた方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」。

【入手先】

戸籍謄本:市区町村役場

法定相続情報一覧図:法務局/登記所

- 印鑑証明書

※2、※3 -

・遺言執行者の分。

【入手先】市区町村役場

- 通帳・証書、

キャッシュカード -

・紛失している場合はお申しつけください。

【入手先】お客さま

- 原本を提出願います。コピーさせていただきお返しいたします。

- 原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。

- 発行後6か月以内のもの。

- 相続の状況に応じて、追加の書類が必要となる場合がございます。

詳しくは、お取引店までお問い合わせください。

ご提出いただく戸籍謄本の範囲

(例1)配偶者と子が相続人の場合

| 被相続人 (亡くなられたお客さま) |

出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本 |

|---|---|

| 相続人 | 最新の戸籍謄本 |

配偶者と子が相続人の場合は、亡くなられたお客さまの出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本が必要になります。

また、相続人の最新の戸籍謄本をご準備ください。

(例2)配偶者・子・孫が相続人の場合

| 被相続人 (亡くなられたお客さま) |

出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本 |

|---|---|

| 相続人 | 最新の戸籍謄本 |

| 子C | 被相続人の戸籍から除籍されて以降、死亡時までの連続した戸籍謄本 |

配偶者と子、孫が相続人の場合は、まず、亡くなられたお客さまの出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本が必要になります。

また、相続人の方々の最新の戸籍謄本を取得してください。

最後に、故人である子Cの亡くなられたお客さまの戸籍から除籍されて以降、死亡時までの連続した戸籍謄本をご準備いただきます。

(例3)配偶者・兄弟姉妹が相続人の場合

| 被相続人 (亡くなられたお客さま) |

出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本 |

|---|---|

| 相続人 | 最新の戸籍謄本 |

| 父・母 | 出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本 |

| 祖父母 | 死亡の事実が確認できる戸籍謄本 |

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、まず、亡くなられたお客さまの出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本が必要になります。

次に、相続人の方々の最新の戸籍謄本を取得してください。

また、故人である父、母の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本が必要になります。

最後に、祖父母が他界していることを確認できる戸籍謄本をご準備いただきます。

戸籍謄本の取得に不安を感じられる方は、「市役所・町村役場(戸籍)担当者さまへ」をダウンロードいただき、役所・役場のご担当者さまへお渡しください。

- ご来店いただいた場合は、窓口でお渡しします。

よくある質問

被相続人の口座の有無や残高などを教えてもらえますか?

申し訳ありませんが、電話によるご照会は受け付けておりません。

下記の書類をご持参のうえ、お取引店にご来店ください。

- お亡くなりになられた方の死亡の事実が確認できる書類

- お亡くなりになったお客さまのお取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)

- ご来店された方が相続される方、遺言執行者、相続財産清算人等であることが確認できる書類(戸籍謄本、遺言書、選任審判書等)

ご来店時の必要書類等の詳細は、お取引店にお電話でご確認ください。

相続預金の残高証明書を発行したいのですが?

相続される方、遺言執行者様、相続財産清算人様等の相続権利者様のいずれか1名様のご依頼により発行します。

【ご準備いただく書類】

- お亡くなりになられた方の死亡の事実が確認できる書類(戸籍・除籍謄本)※1

- 発行依頼人様が相続される方、遺言執行者、相続財産清算人等であることが確認できる書類(戸籍謄本、遺言書、選任審判書等)※2

- 発行依頼人様の印鑑証明書(発行日より3か月以内のもの)※3

- 発行依頼人様の実印

※1※2※3の書類は原本をご提出ください。

「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただく場合は、戸籍謄本の提出は不要となります。

【ご記入いただく書類】

残高証明書発行依頼書(当行所定)

【発行手数料】

発行される残高証明書の取引によって所定の手数料が取引店ごとにかかります。

必要書類、手数料等の詳細は、お取引店にご確認ください。

被相続人の口座への振込や口座からの引き落としは継続できますか?

お亡くなりになったお客さまの口座は、お亡くなりになった事実のご連絡と同時に入出金ができなくなります。

公共料金などの定期的な引き落とし、家賃の振込などのご予定がある場合は、お早めに引落口座や入金口座の変更手続をお願いします。

法定相続情報一覧図とはどのような書類ですか?

相続人を確定するための書類です。発行申請先は被相続人または発行申請人の住所地を管轄する法務局となります。

法定相続情報証明制度の詳しい手続きについては法務局ホームページにてご確認ください。

相続手続に使用する戸籍謄本や印鑑証明書の発行期限に制限はありますか?

戸籍謄本・印鑑証明書ともに、相続の手続日以前6か月以内に発行されている必要があります。

なお、被相続人が死亡後に取得されたものをご準備ください。

相続人の一人が外国に住んでいて、実印や印鑑証明書がない場合はどうすればよいですか?

相続人さまが外国に居住している場合は、以下の書類が必要となります。

なお、相続人さまの状況により別途書類をお願いする場合がございますので、必要書類等についての詳細はあらかじめお取引店でご確認ください。

【ご準備いただく書類】

- サイン証明書

- 在留証明書

- サイン証明の方法や在留証明書などの取得方法について、くわしくは居住地の大使館・領事館などにお問い合わせください。

お問い合わせ先

当行では、相続センターを設置し、相続に関するお問い合わせを専門スタッフが承っております。